Piccola Storia di Quinzano

L’epopea dei nostri antenati

Recensione del volume La Consortia e il Convivio di Quinzano, autore Dino Zangrandi, curato dal noto geofisico veronese Marco Pasa e da Luca Zanotti, pubblicato dalle Edizioni Stimmgraf.

La difesa dei beni comuni e la solidarietà nel lavoro in un libro su La Consortia e il Convivio di Quinzano

In primavera, e precisamente venerdì 15 marzo scorso, nella Sala del Rettore di San Rocco, Marco Pasa, noto geofisico veronese, ha presentato il volume di Dino Zangrandi, intitolato La consortia e il convivio di Quinzano, curato dallo stesso Pasa e da Luca Zanotti, pubblicato dalle edizioni Stimmgraf.

Tra il folto pubblico, due autorità politiche, entrambe di Quinzano: il ministro per la famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana, della Lega e l’onorevole Diego Zardini, del PD.

Del resto, la serata era importante e meritava presenze autorevoli. Mai Quinzano, nella sua storia, aveva avuto ben due politici ai massimi livelli istituzionali italiani. Da come mostrano le foto di Giorgio Carli, peraltro, molto amichevole e carica di spirito compaesano è stata la loro presenza.

Un libro, mille anni di storia

Il libro che è stato presentato è assai significativo. Il titolo La consortia e il convivio di Quinzano,sottotitoloStoria di una Vicinia alle porte di Verona tra il XII e XIX secolo, pur essendo preciso per i contenuti, appare decisamente riduttivo. Nell’agile volume di 90 pagine, infatti, protagonista è la storia della gente del nostro quartiere lungo mille anni. Racconta i momenti di una certa prosperità economica e anche quelli di gravi difficoltà, ma soprattutto parlando della consortia, descrive una bella realtà sociale che dà un profondo insegnamento: di come, cioè, la povera gente di Quinzano, unendosi insieme, ha difeso i terreni comuni dove lavorava dai ricchi (le abazie nel medioevo e poi dal Quattrocento le famiglie nobili cittadine) che volevano mettere le mani su quei campi.

Nessuno studio su Quinzano, finora, si era concentrato sulle vicende economiche e sociali, su come la sua gente è vissuta nel corso di 10 secoli, dal medioevo dei Longobardi, cioè dell’Arcidiacono Pacifico, il quinzanese più illustre di tutti i tempi, fino al primo Ottocento tra francesi e austriaci.

Un’epopea ci verrebbe da dire, se non fosse che questo volume è un testo storiografico di alto livello, ricchissimo di documenti, trascritti e pubblicati per la prima volta, che sono stati ritrovati dal suo autore, Dino Zangrandi, scomparso ormai cinque anni fa.

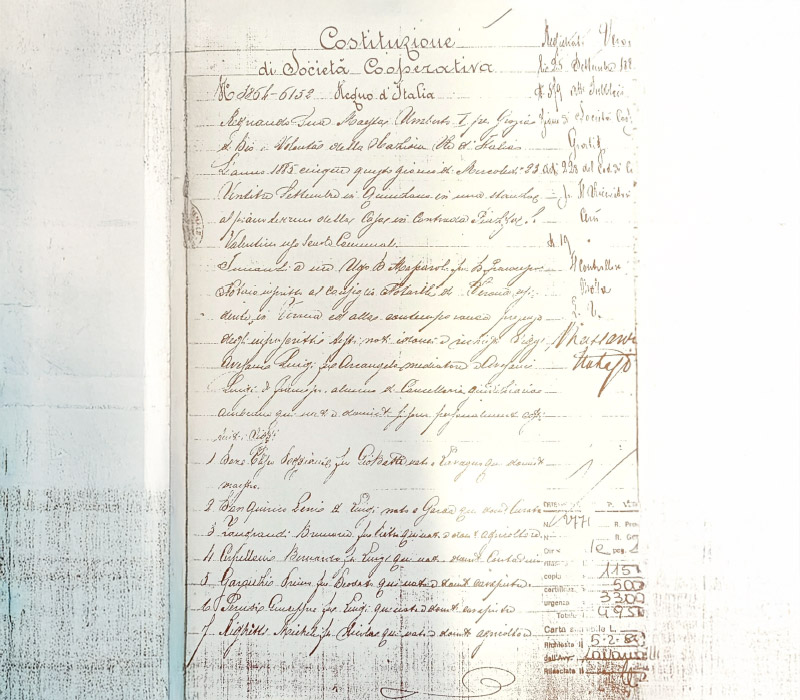

L’opera di Dino Zangrandi

Zangrandi ha trascorso anni di ricerche tra l’Archivio di Stato di Verona e quello della nostra parrocchia; poi la sua improvvisa morte sembrava aver reso impossibile la pubblicazione del suo lavoro. Ma il geofisico Marco Pasa, studioso della realtà delle consortie, e in particolare di quella di Avesa che aveva raccontato nel volume Avesa 2nel 1987, ha ripreso in mano il lavoro di Zangrandi e lo ha sistemato introducendo il libro con un suo denso studio. La pubblicazione è stata possibile grazie al contributo della Cooperativa Pericoti, tra operai e braccianti di Quinzano che si sente (giustamente) l’erede della millenaria consortia quinzanese.

Il testamento dell’Arcidiacono Pacifico e la prima menzione della Consortia

E’ con un documento, il più antico e il più importante, che si apre la ricerca di Zangrandi: il testamento dell’arcidiacono Pacifico. Per Quinzano tutto parte da qui, dalle disposizioni che il grande uomo ha voluto dei suoi beni locali. Quello che Pacifico ha stabilito è noto (in particolare uno xenodochio, cioè un ospedale e un ricovero per i pellegrini) ma nel libro viene ricordato che tra i molti ecclesiastici che hanno sottoscritto il testamento vi era un uomo libero di Quinzano Roperto, che si firma con una croce. Altri documenti testimoniano a Quinzano la presenza di una comunità radicata fin dal IX secolo e nel 994 è ricordato un pistor, un fornaio.

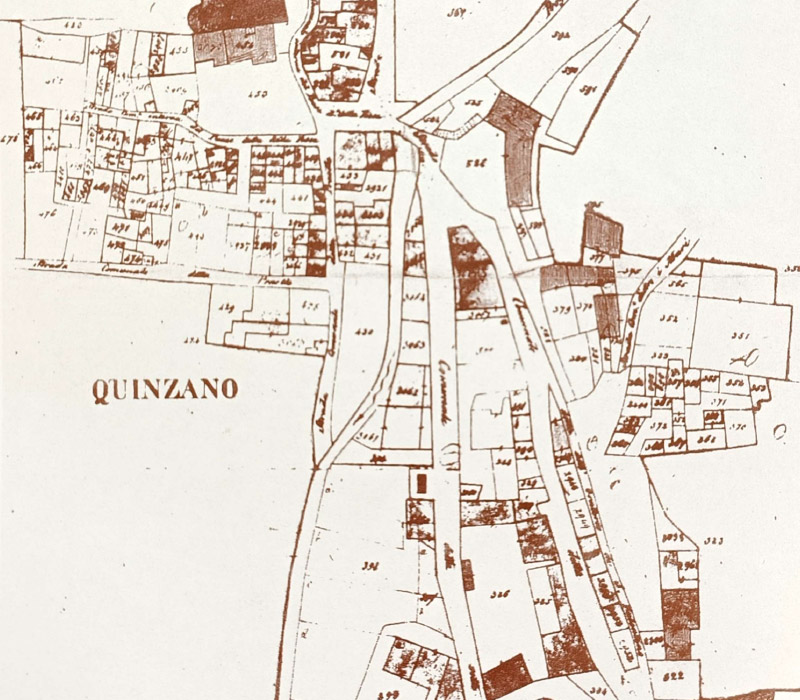

Attorno al 1180, secondo alcuni storici, Quinzano è Comune ma un secolo e mezzo prima, il 9 maggio 1041, un documento attesta che era stato conferito a Michele, abate di San Zeno il diritto di pascolo in Consorcia Quincianensi: è la prima menzione della Consortia di Quinzano.

La Consortia: cooperazione e difesa dei beni comuni

E’ con un documento, il più antico e il più importante, che si apre la ricerca di Zangrandi: il testamento dell’arcidiacono Pacifico. Per Quinzano tutto parte da qui, dalle disposizioni che il grande uomo ha voluto dei suoi beni locali. Quello che Pacifico ha stabilito è noto (in particolare uno xenodochio, cioè un ospedale e un ricovero per i pellegrini) ma nel libro viene ricordato che tra i molti ecclesiastici che hanno sottoscritto il testamento vi era un uomo libero di Quinzano Roperto, che si firma con una croce. Altri documenti testimoniano a Quinzano la presenza di una comunità radicata fin dal IX secolo e nel 994 è ricordato un pistor, un fornaio.

Attorno al 1180, secondo alcuni storici, Quinzano è Comune ma un secolo e mezzo prima, il 9 maggio 1041, un documento attesta che era stato conferito a Michele, abate di San Zeno il diritto di pascolo in Consorcia Quincianensi: è la prima menzione della Consortia di Quinzano.

La Consortia: Un modello di cooperazione

Spiega Zangrandi che la nostra comunità si era caratterizzata come consortia, come tante altre nel territorio veronese: “Gli abitanti, i capifamiglia occupano, lavorano e si dividono i terreni comuni, una tradizione, probabilmente dall’epoca longobarda”, che consisteva nella consuetudine del luogo, cioè l’uso dei terreni aperti della comunità. I consorti si sentivano forti nel condividere i beni collettivi da lavorare, difendendoli da ingerenze esterne.

Il documento in questione, fra l’altro, attesta che fra questi consorti, oltre alla gente di Quinzano, era entrata per lavorare alcuni campi anche la potente abazia di San Zeno, che disponeva soprattutto a Parona di tanti terreni.

Una cooperativa ante-litteram

Scrive Zangrandi: “Le consortie, dette anche Consorcie, Consorzie o Regole svolsero un compito sociale importante, dando beneficio alla gente e funzionando come una cooperativa ante-litteram. Generalmente aperte, almeno sino alla metà del Quattrocento, ad apporti esterni e democratiche al loro interno, sono ben viste dalla popolazione locale e divengono, in particolare fra la seconda metà del quattrocento e il primo trentennio del Cinquecento, di fronte alla massiccia penetrazione fondiaria cittadina, il baluardo dell’autonomia della popolazione locale. Di fronte all’arrivo della nobiltà veronese, si arroccarono a difesa delle terre e dei valori comunitari ed ebbero una vita lunghissima: sorte nel VII secolo arrivano fino alla fine del Settecento, come quella di Quinzano”.

Va anche aggiunto che non sono Comuni poiché non hanno interessi politico-amministrativi, ma sono sodalizi economici.

La Consortia di Quinzano

Venendo allo specifico della nostra Consortia, per tutto il medioevo si riuniva sotto i portici della pieve di San Giovanni Battista, poi ebbe la sede per le adunanze nella piccola chiesa di San Valentino, nell’omonima piazza. Chiesetta di cui è rimasto solo un affresco in una casa del luogo.

Anche per Quinzano, soprattutto dalla seconda metà del Quattrocento, occorre difendersi dall’ingerenza territoriale delle ricche famiglie veronesi che si erano appropriate di molti terreni soprattutto nelle zone a sud del paese. Sono i Tobioli, i Muselli, i Bernardi, gli Erbisti, i Castor, i Corfini e i Vidali: alcuni di loro sono negli stemmi della chiesa di San Rocchetto.

Le consortie avevano da sempre stabilito regole (tanto che si chiamavano anche così) e ordinamenti.

Si dettero una capillare organizzazione: veniva scelto il capo che era chiamato gastaldo e che in età veneziana era autorizzato dal podestà veneto. Il gastaldo, eletto insieme ai rasoneri, gestiva le assemblee e i beni. Insomma, la Consortia di Quinzano era una sorta di cooperativa di capifamiglia. Famiglie certamente non ricche che vivevano dei prodotti di questi campi.

Un documento significativo

Un documento significativo, riportato da Zangrandi, è datato 1652: il gastaldo Valiero Olibon fu Giulio, ricordando che i beni consortili fruttano a 600 ducati, precisa che si dividono a settanta famiglie povere e la maggior parte vedove, pupilli e minori. Precisa anche che i campi arativi sono 130, 70 i boschivi e altri 150 fra pascolativi e sterili; quando si affittano producono appunto 600 ducati.

Zangrandi ha raccolto anche tante denunce all’erario veneto di soprusi e in particolare assai significativo il capitolo del libro che racconta le vicissitudini per l’approvvigionamento dell’acqua nella valle di Quinzano con liti fra i consorti e le famiglie cittadine. Del resto sappiamo quanto l’acqua era ed è preziosa per la coltivazione…

La storia della gente di Quinzano

Questa raccontata nel libro è proprio la storia della gente di Quinzano. E così scopriamo che nel 1570, i nostri antenati non se la passavano male: su circa 700 persone, 28 erano pettenadori de lana, 7 scartezzini, 2 garzatori (tutti artigiani della lana), 3 pistori (fornai), 2 sarti, un formagier (venditore di formaggio), un ferar (fabbro), 10 spezzamonti (scalpellini), un curador da pegni (un impiegato nominato dal giudice per i prestiti) e una trentina fra braccianti, boari (bovari) e pastori. Allora Quinzano aveva un certo benessere tanto che, nel 1585, su 160 nuclei familiari ben 88 dichiaravano di avere una casa propria.

Una fotografia di quattro secoli e mezzo fa che assomiglia molto, facendo le proporzioni alla nostra realtà.

Della Consortia, nel 1714, i partecipanti erano 86 e vi sono anche i loro nomi. Sono i cognomi tipici della nostra zona. Fra questi: Alvise Fraizol, Isidoro Cerpelon, Antonio Avesan, Giuseppe Bertan, Valentino Lugobon, Fortuniano Carli, Domenico Olibon. Avete notato? Mancano quasi sempre le i finali dei cognomi italianizzati di oggi. Come vuole la lingua veneta. L’aggiunta della i è probabilmente legata alle anagrafi dopo l’annessione del Veneto all’Italia.

Dalla Consortia al Convivio

Il volume poi racconta che dalla Consortia nacque, traendo origine dall’annuale banchetto comunitario, il Convivio che, con il passare del tempo, divenne autonomo. Così sono più chiari i ruoli: la Consortia si occupava degli interessi economici, il Convivio dello spirito religioso e della fratellanza fra i confratelli, con opere di pietà, celebrazioni di messe per i defunti, partecipazioni alle rogazioni annue, accompagnamento dei confratelli defunti al cimitero.

Il Convivio è anche ricco di doni per la festa di santa Lucia, ma sono doni per poveri: forme di pane.

Resistenza secolare

La Consortia e il Convivio di Quinzano resistono nei secoli, sopportando invasioni, pestilenze, carestie. Anche e soprattutto fattori climatici: soprattutto la siccità viene ricordata in documenti consortili come quello del 30 giugno 1686, quando il parroco propone una processione addirittura alla Madonna di Campagna.

Nel Settecento abbiamo la testimonianza di don Teodoro Scartezzini che descrive Quinzano come “una contrà poverissima e numerosa di più di mille anime, montuosa in parte (… ) con problemi d’estate, quando sono frequenti le furiose malattie a causa delle grandi fatiche che fanno nei suoi beni cosortiali questi poveri suburbani”. Il parroco avrà esagerato, perché chiedeva l’aiuto di altri preti, ma è indubbio che i quinzanesi su quei terreni hanno lavorato duro. E hanno patito tante sofferenze. Non sono mai stati veri ricchi, ma con alterne fortune hanno vissuto del loro lavoro.

La fine di un’era

Dopo le vicissitudini all’arrivo dei francesi, che come è noto, si erano attendati anche a San Rocco, devastando la chiesa, a dare il benservito alla consortia però saranno gli austriaci. Il 18 dicembre 1824 l’antico venerabile Convivio passa in amministrazione della fabbriceria parrocchiale, cioè in gestione della parrocchia, mentre i consorti e affittuari dei campi della Consortia che erano 184 si trovano di fatto possessori dei fondi assegnati e non versarono più l’annuo affitto, anche se poi dovettero pagare i prediali comunali, cioè le tasse sui fondi, in base all’estimo e dovettero riscattare i livelli sui terreni.

Infatti, nelle ultime pagine, il volume riporta un documento nel 1852: la richiesta al parroco di Quinzano del dottor Carlo Bernasconi, possidente, in virtù di una legge del 1866, di affrancamento di alcuni livelli dovuti al beneficio parrocchiale di Quinzano. Si viene a scoprire così come avvenivano gli affrancamenti dei terreni dai livelli.

Un volume prezioso

Dunque, questo di Zangrandi, curato da Marco Pasa e Luca Zanotti, è un volume prezioso di quella microstoria così importante per ricostruire il passato più concreto di una comunità, di un territorio, di una economia di sussistenza, di una società rurale alle porte della città, al di fuori di tante letture storiografiche e ideologiche della Grande Storia dei potenti, dei ricchi e dei vincitori che ha riempito tante pagine dei libri di scuola, ma che, oggi coinvolge sempre meno.